세계 6위 수출 대국의 선봉장이던 ‘종합무역상사’ 지정 제도 도입이 올해 50주년을 맞았다. 1970년대부터 무역 중개를 통해 수출 첨병으로 뛰었던 종합상사들은 이제 한국 에너지·자원개발의 '퍼스트 무버'로 변신했다. 신재생에너지와 액화천연가스(LNG), 2차전지 소재 등을 앞세워 종합상사가 제2의 도약에 힘을 쏟고 있다.

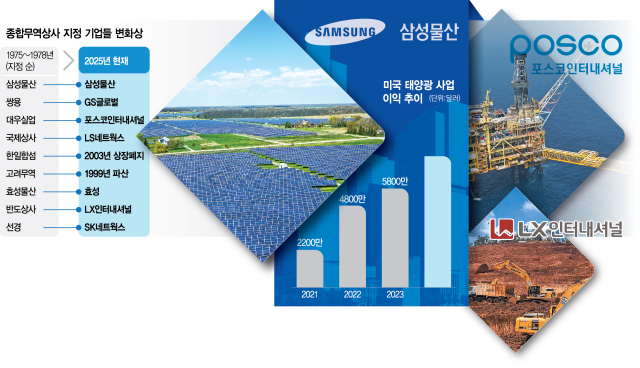

22일 업계에 따르면 수출 중심의 경제성장을 추진한 박정희 정부는 1975년 5월 종합상사 지정제를 신설했다. 무역을 전문적으로 맡는 회사를 통해 글로벌 시장에서 ‘메이드인코리아(MADE IN KOREA)’ 제품을 확산하겠다는 취지였다. ‘종합상사 1호’인 삼성물산(028260)을 시작으로 대우실업(현 포스코인터내셔널(047050)), 반도상사(현 LX인터내셔널(001120)), 선경(현 SK 네트웍스), 현대종합상사(현 현대코퍼레이션(011760)) 등 13곳이 지정됐다. 국가 전체 수출액의 2%를 넘는 실적과 20개국 이상 해외 지사 설립 등 까다로운 요건을 갖춰야 했지만 지정이 되면 세제와 금융 지원을 받으며 수출 보국의 임무를 수행할 수 있었다. 종합상사의 수출은 1998년 전체 수출에서 차지하는 비중이 51.9%에 달하기도 했다.

하지만 1997년 IMF 외환위기가 터지면서 종합상사의 위상은 급속도로 위축됐다. 대표 종합상사였던 ㈜대우의 해체는 상징적인 사건이었다. 2000년대를 전후로 제조 대기업들이 자체 해외 영업망까지 구축하면서 위기는 깊어졌다. 회계 기준마저 바뀌어 2006년 전체 수출에서 종합상사가 차지한 비중은 5.7%까지 떨어졌고 정부는 2009년 유명무실해진 종합상사 지정제를 폐지했다. 종합상사들은 생존을 위해 주업인 무역 중개(트레이딩)를 털어내는 뼈아픈 구조조정을 맞이했다. 하지만 전 세계를 누비며 맨손으로 시장을 개척했던 상사맨들은 해외자원개발과 투자에서 새 돌파구를 만들었다. 풍부한 글로벌 네트워크와 프런티어 정신으로 무장한 업계 특성은 자원 개발 사업에 안성맞춤이었다.

삼성물산 상사 부문은 미국 태양광 개발 분야에서 핵심 사업자로 자리를 잡았다. 현재 100개 이상의 태양광 및 에너지저장장치(ESS) 프로젝트를 진행하고 있다. 부지 사용권 확보, 전력 계통 연결 조사, 제반 인허가 취득 등 발전소 건립을 위해 기반을 마련한 뒤 사업권을 매각해 수익을 창출하는 모델이다. 2020년 탈석탄을 선언한 삼성물산은 기존 석탄 트레이딩 사업도 정리하고 신재생 개발에 더욱 박차를 가했다.

삼성물산은 지난해 태양광 개발로 7700만 달러(약 1060억 원)의 외화를 벌어들였다. 2021년 2200만 달러의 수익을 기록한 뒤 2022년 4800만 달러, 2023년 5800만 달러 등으로 가파른 성장세를 보이고 있다. 진행 중인 태양광발전 프로젝트 규모도 2021년 9.6GW(기가와트)에서 지난해 25.1GW로 늘었다. 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 데이터센터 건설 붐이 일면서 전력 수요는 크게 증가할 것으로 예상된다. 올해는 태양광 사업 매각 이익이 1억 달러를 넘어설 것으로 보인다.

삼성물산은 2022년 호주 신재생에너지 시장에 진출한 뒤 2024년 독일에도 법인을 세우며 사업 전선을 넓히고 있다. 진출 3년째인 호주에서도 올해 첫 수익화가 기대된다. 삼성물산 관계자는 “과거 선배들은 제품 수출을 위해 각종 샘플을 들고 사막과 오지를 누볐다”며 “이제는 미국과 호주의 황무지에서 발전 사업권이라는 무형의 자산을 개발하고 팔기 위해 뛰고 있다”고 말했다.

포스코인터내셔널의 주력은 LNG 사업이다. 2000년 미얀마 가스전 개발권을 따낸 후 광양 LNG 1·2터미널과 인천 청라 LNG 복합 발전소 등으로 사업을 확장하며 LNG 생산부터 저장·발전까지 아우르는 밸류체인을 형성했다. 포스코인터내셔널의 지난해 영업이익 1조 1169억 원 가운데 6117억 원(55%)이 LNG를 필두로 한 에너지 부문에서 나왔다.

올해는 2021년 확보한 말레이시아 PM524광구에 대한 첫 탐사 시추를 진행하고 17만 4000㎥급 LNG 운반선을 도입해 운송 사업을 시작한다. 2022년 인수한 호주 천연가스 기업 세넥스에너지의 가스 처리 시설을 3배로 증산하는 작업도 마무리한다. 에너지 사업 관련 투자금만 9657억 원에 달한다. 포스코인터내셔널의 한 관계자는 “탄자니아 마헨지 광산 투자로 2차전지 소재인 흑연을 확보하고 전기차용 구동모터코아 생산을 위해 멕시코 2공장 건설, 폴란드 공장 신설 등도 추진 중”이라며 “올해부터 3년간 성장 사업에 3조 2000억 원을 투자할 계획”이라고 설명했다.

LX인터내셔널은 2021년 LG그룹에서 계열 분리된 뒤 친환경 바이오매스 발전소 포승그린파워와 친환경 물류센터 사업을 하는 에코앤로지스부산, 건축용 코팅 유리 전문 한국유리공업(현 LX글라스) 등을 인수하며 사업을 확장하고 있다. 핵심 사업으로는 2차전지 소재를 낙점했다.

LX인터내셔널은 지난해 1357억 원에 인도네시아 AKP 니켈 광산 지분 60%를 인수했다. 니켈 광산 추가 매입과 함께 리튬과 흑연·보크사이트 등 다른 2차전지 핵심 광물에 대한 투자를 검토하고 있다. 중장기적으로 제련 단계까지 사업을 확장해 2차전지 밸류체인을 확대한다는 목표다.

현대코퍼레이션도 태양광과 LNG 사업에 뛰어들었다. 한국과 일본에서 태양광발전소 12곳(총 9.2㎿)을 운영 중이고 카타르·오만 등에서 LNG 프로젝트에 지분을 투자해 배당을 받고 있다. 태양광 모듈 재활용 산업에도 진출하기로 했다.