강한 자외선이 비틀어버린 DNA 가닥은 피부노화와 암의 원인이 된다. 다행히도 우리 몸엔 30억 개에 이르는 DNA 염기쌍 중에서 손상된 부위만을 빠르게 찾아내 복구하는 경로가 있는데, 그 작동 방식이 새롭게 밝혀졌다.

울산과학기술원(UNIST) 생명과학과 이자일 교수팀은 ‘NER’라는 DNA 복구 경로에서 손상된 부위를 찾아내는 두 단백질이 기존에 알려진 ‘순차적 전달’ 관계가 아닌 ‘협력적 복합체’ 형태로 작동한다는 사실을 규명해냈다.

NER은 자외선 때문에 생긴 CPD라는 손상 구조를 잘라내는 복구 경로다. DNA는 약 30억 개의 염기쌍으로 이뤄져 있어서, 손상 부위를 얼마나 빠르게 찾아내느냐가 복구 효율을 좌우한다. 구조 변화를 감지하는 XPC 단백질을 가동해 손상 부위를 찾아내는데, CPD 손상은 비틀림이 크지 않아 XPC 단독으로는 인식이 어렵다. 이때 손상 인식을 돕는 것이 UV-DDB라는 단백질이다.

기존에는 UV-DDB가 먼저 손상 부위에 결합한 뒤 이를 XPC에 넘겨주는 순차적 작동 방식으로 이해돼 왔다.

이번 연구에서는 이와 달리, 두 단백질이 복합체(UX-complex)를 형성해 공동으로 DNA를 탐색하고, XPC가 UV-DDB의 결합력과 탐색 효율을 향상시키는 것으로 밝혀졌다.

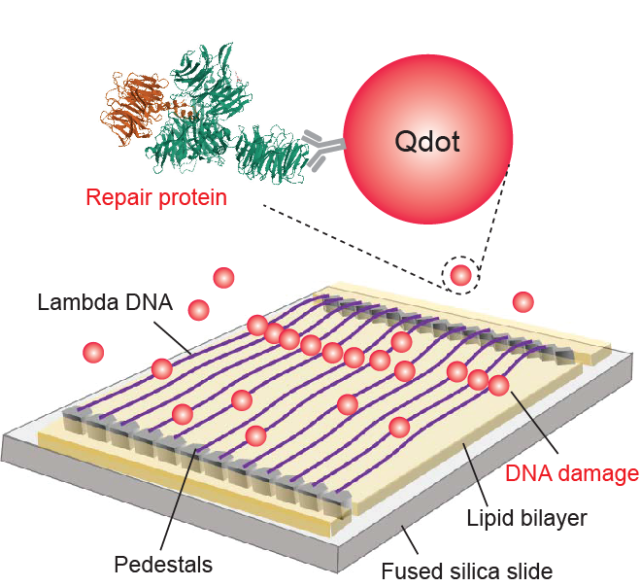

이 같은 결론은 DNA 커튼이라는 단분자 이미징이라는 실험을 통해 뒷받침됐다. DNA 커튼은 유리 표면에 정렬한 DNA 가닥 위로 단백질 분자를 흘려보내 형광 현미경으로 움직임을 추적하는 방식이다. 실험 결과, 두 단백질이 복합체를 이룬 경우 UV-DDB는 DNA 가닥에 더 잘 달라붙고, 가닥을 미끄러지듯 따라 이동하며 손상 부위를 더 효과적으로 찾아내는 것으로 확인됐다.

제1 저자인 안소영 연구원은 “손상 부위를 정확하게 찾아가는 분자 움직임을 직접 확인한 첫 사례”라고 설명했다.

이자일 교수는 “자외선 손상을 인식하는 두 단백질이 서로 협력해 더 빠르게 손상을 찾아내고 NER 과정을 촉진한다는 점을 밝혀냈다”며, “이는 분자생물학 교과서에 실린 NER 작동 원리를 새로 써야 할 만큼 의미 있는 결과로, 자외선에 의한 피부 손상·노화뿐 아니라 색소건피증과 피부암의 예방과 치료 전략 마련에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편, 색소건피증(Xeroderma Pigmentosum)은 XPC 단백질을 만드는 유전자의 결함으로 발생하는 질환으로, 이를 앓을 경우 피부암 유병률이 일반인보다 수백~수천 배 높다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업과 바이오의료기술개발사업으로 이뤄졌다. 연구 결과는 세계적 학술지인 ‘뉴클레익 에시드 리서치(Nucleic Acid Research, IF: 16.6)’에 6월 18일 온라인 게재됐다.