"환자 진료의 질을 높이려면 전공의들이 복귀하더라도 입원전담 전문의 제도를 활성화해야 합니다."

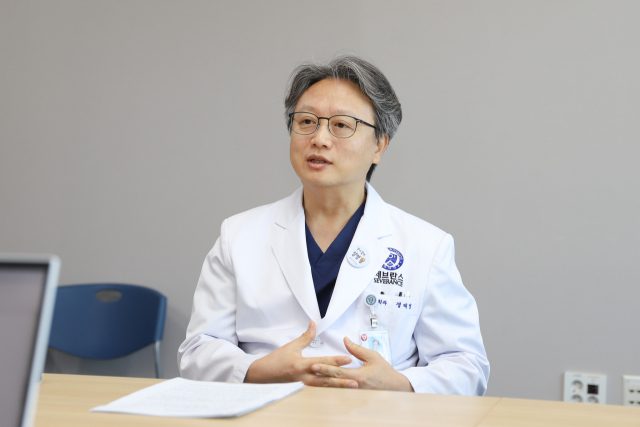

최근 출범한 대한입원의학회 초대 회장인 경태영(사진) 용인세브란스병원 입원의학과 교수는 3일 “입원전담 전문의는 전공의들이 교육·수련에 집중할 수 있는 환경을 갖추는 데에도 실질적인 도움을 줄 수 있다”며 이같이 강조했다.

입원전담 전문의는 병동에 상주하며 입원 환자만을 돌보는 전문의다. 환자의 예기치 못한 상태 변화 등 입원 기간 동안 발생하는 문제에 실시간 대응하고 다양한 진료과와의 협진, 보호자 소통, 입·퇴원 조정 등을 총괄한다. 국내에는 2016년 미국의 ‘호스피탈리스트’ 를 본따 시범사업으로 시작됐고 2021년 제도화됐다.

용인세브란스병원은 전문의 중심 병원을 표방하며 입원전담 전문의를 도입해 2020년 개원했다. 개원 후 5개월 만에 문재인 정부의 의대정원 확대 정책에 반발해 전공의 80% 가량이 3차례에 걸쳐 파업에 돌입했다. 코로나19 확산 도중에 전공의가 병원을 떠나자 대부분의 대학병원들은 사실상 운영이 마비됐다. 하지만 전문의 중심으로 병원을 꾸려 전공의 레지던트가 9명에 불과했던 용인세브란스병원은 오히려 입원 환자가 늘었다.

윤석열 정부 들어 재차 이어진 의정갈등에서도 빛을 발했다. 전공의는 20명이 채 안되는데 반해 신경과·산부인과·소아청소년과·응급의학과 등 11개 진료과에서 22명의 입원전담 전문의가 활동하다 보니 전공의 사직 영향이 크게 없었던 것. 경 교수는 “두 번에 걸친 전공의 사태 속에서도 안정적으로 운영될 수 있었던 비결은 입원전담 전문의"라며 “최초 진료나 수술을 맡았던 전문의와 함께 별도의 입원전담 전문의와 PA간호사가 팀을 이뤄 입원 환자를 밀착 관리하니 진료의 질이 올라가 환자들의 만족도가 높아졌다”고 전했다.

하지만 여전히 대다수 대학병원에서 입원전담 전문의는 활성화되지 못하고 있다. ‘입원의학과’를 별도 과로 만들어 소속 전문의들을 임상교수로 채용하고 있는 용인세브란스병원과 달리, 계약직 신분이라 고용 지속성이 떨어지는 탓이다. 지난해에는 상급종합병원 지정·평가 기준에서 입원전담 전문의 배치 항목도 빠져 버렸다. 경 교수는 “병원 입장에선 상대적으로 인건비가 비싼 입원전담 전문의를 힘들여 채용할 이유가 사라진 격”이라며 “전문의 없이 PA간호사 만으로만 전공의 공백을 대체하려 들 경우 전문의 중심 병원은 요원해질 것”이라고 우려했다. 그는 이어 "전공의 수련체계를 재정비하고 의료계 고질적 병폐를 해소할 기회를 놓칠 수 있는 만큼 정부 지원이 절실하다"고 강조했다.