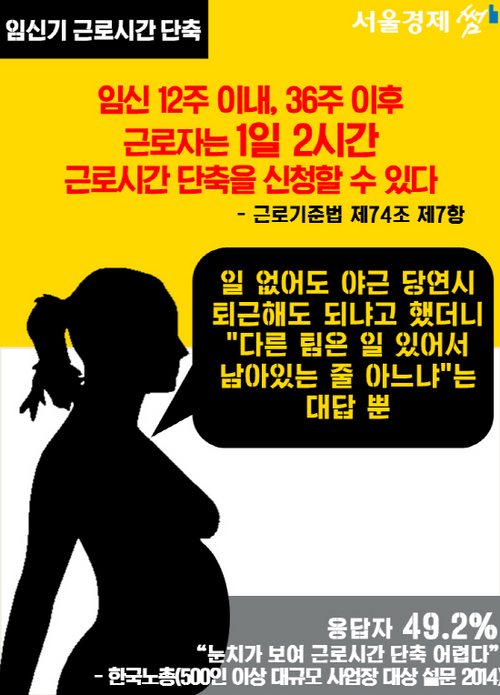

“나는 예비 엄마입니다. 직장인이기도 합니다. 근로기준법에 따르면 “임신 12주 이내, 혹은 36주 이후 근로자는 1인 2시간의 근로시간 단축을 신청할 수 있다”고 하지만 일이 없어도 상사가 퇴근할 때까지 퇴근은 꿈도 못 꾸는 지금의 직장 문화로는 좋은 제도도 무용지물입니다. 우리 회사 부장님께 “퇴근해도 되느냐”고 물었더니 “다른 팀은 일 있어서 남아 있는 줄 아느냐”고 핀잔을 주더군요. 한국노총이 500인 이상 대규모 사업장을 대상으로 설문한 결과 응답자의 49.2%가 “눈치가 보여 근로시간 단축이 어렵다”고 했다네요.”

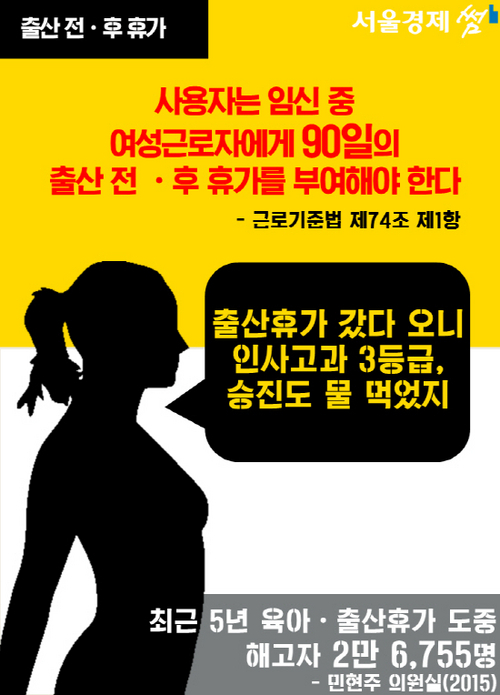

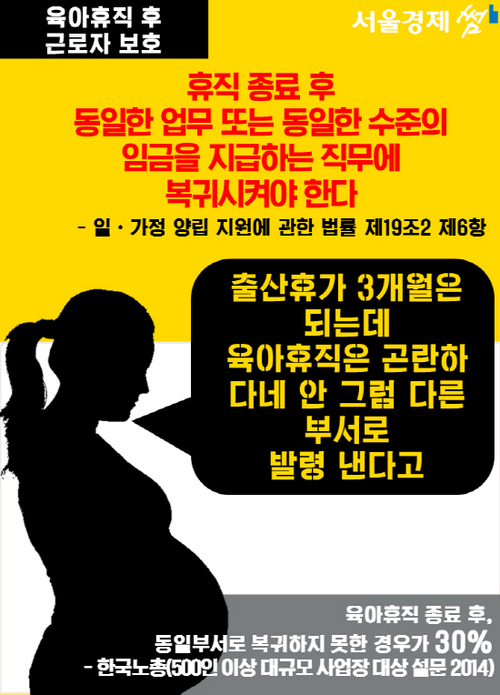

“나는 엄마입니다. 직장인이기도 합니다. 근로기준법에 따르면 “사용자는 임신 중 여성 근로자에게 90일의 전후 휴가를 부여해야 한다”지만 출산 휴가를 다녀왔더니 인사고과에 불이익을 받으면서 승진 기회를 놓쳤습니다. 이 얘긴 저만 해당되는 얘기가 아니더군요. 민현주 의원실에 따르면 최근 5년간 육아·출산 휴가 도중 해고된 여성이 2만6,755명에 달한다고 합니다.”

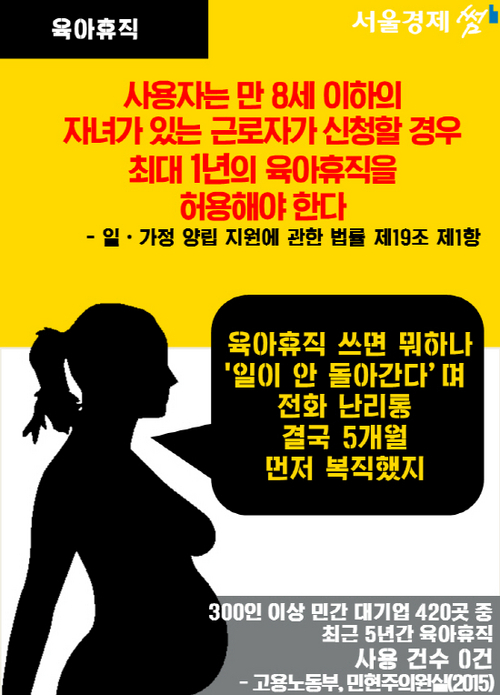

“나는 엄마입니다. 직장인이기도 합니다. 용기를 내어 육아휴직에 들어갔지만 “일이 안 돌아간다”며 전화로 난리통을 피워 결국 5개월 앞서 복직하고 말았습니다. 사용자는 만 8세 이하의 자녀가 있는 근로자가 신청할 경우 최대 1년의 육아휴직을 허용해야 한다는 ‘일·가정 양립 지원에 관한 법률’은 그림의 떡이지요. 민현주 의원실에 따르면 300인 이상 민간 대기업 420곳 중 최근 5년간 유급 육아휴직 사용 건수는 0건이었다고 합니다.”

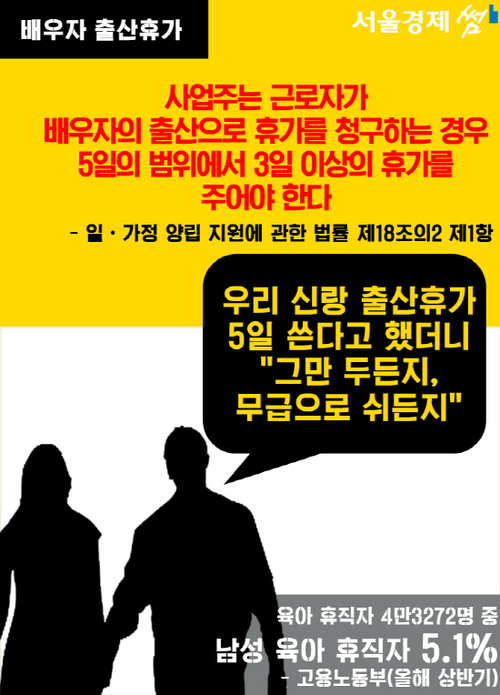

“나는 아빠입니다. 직장인이기도 합니다. 사랑하는 아내가 아이를 낳게 되어 ‘배우자 출산휴가’를 쓰려했더니 직장 상사가 눈치를 주더군요. 일·가정 양립지원에 관한 법률에 따르면 사업주는 근로자가 배우자의 출산으로 휴가를 청구하는 경우 5일의 범위에서 3일 이상의 휴가를 줘야 하지만 과연 얼마나 많은 아빠들이 이 제도를 활용하고 있는지 의문입니다. 실제로 고용노동부가 최근 발표한 ‘남성 육아휴직자 현황’에 따르면 올 상반기 육아휴직자 중 남성 비율은 5.9%에 불과했습니다. 지난해 동기 4.2%에 비해 나아지기는 했지만 여전히 아빠들에게 배우자 육아 휴직은 꿈 같은 얘기입니다.”

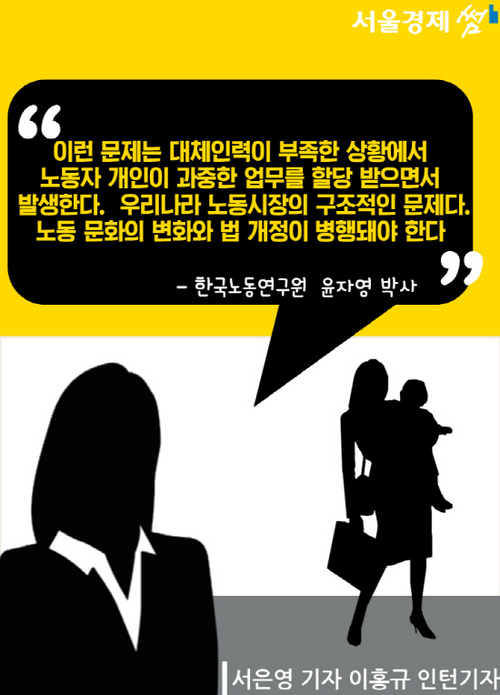

일·가정 양립을 위해 좋은 제도가 만들어져도 현실에선 아무런 도움이 되지 않는 이유가 뭘까요. 전문가들은 직장 문화 변화 없이 이뤄지는 법 개정은 의미가 적을 수밖에 없다고 지적합니다. 윤자영 한국노동연구원 박사는 “대체인력이 부족한 상황에서 노동자 개인이 과중한 업무를 할당 받다 보니 임신·출산으로 업무량을 줄여야 하거나 휴직을 떠나야 하는 여성 인력들은 좋은 제도가 있어도 활용하지 못 하는 것이 현실”이라며 “우리나라 노동시장의 구조적인 문제부터 해결해야 한다”고 강조했습니다.