유전자 편집 원천 특허 소유자를 가리는 법정 분쟁이 치열하다. 글로벌 유전자 편집 시장 규모가 2032년 300억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 만큼 한 치의 양보없는 ‘특허 전쟁’이 벌어지고 있다. 소송 결과에 따라 유전자 편집시장의 주도권이 결정되는 만큼 전세계 생명공학계는 물론 업계의 관심도 뜨겁다.

2일 제약·바이오업계에 따르면 유전자 편집(크리스퍼 유전자가위) 기술 업계가 미국, 일본, 중국 등에서 사활을 걸고 특허 소송을 벌이고 있다. 크리스퍼 유전자가위는 유전자에서 원하는 부분을 잘라내 편집할 수 있는 기술이다. 희귀질환은 물론 항암제나 장기이식 기술 개발, 동·식물 유전자 편집 등에도 응용이 가능해 2020년 해당 기술을 발견한 제니퍼 다우드나와 에마뉘엘 샤르팡티가 노벨 화학상을 수상하기도 했다.

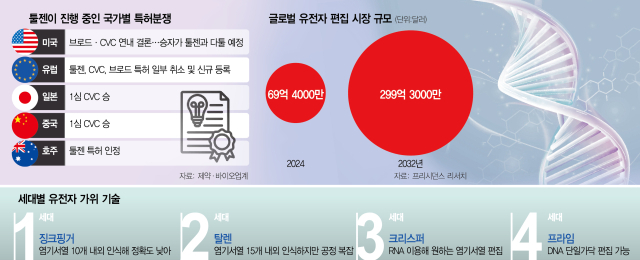

시장조사기관 프리시던스 리서치에 따르면 글로벌 유전자 편집 시장 규모는 지난해 69억 4000만 달러에서 2032년까지 299억 3000만 달러로 급성장 할 전망이다. 특히 지난해 크리스퍼 유전자 가위로 만들어진 세계 첫 신약인 버텍스의 ‘카스제비’가 미국에서 건강보험 적용을 받게 되면서 앞으로 더 많은 유전자 가위 신약이 개발될 것으로 예상된다.

막대한 로열티가 약속된 기술이지만 세상에 등장한 지 10년이 지나도록 원천 기술 소유자는 가려지지 않은 상황이다. 원천 특허를 주장하는 곳은 크게 3곳이다. 국내 바이오기업 툴젠(199800), 노벨상 수상자가 모인 CVC그룹(미국 캘리포니아 버클리대, 오스트리아 빈대), 미국 브로드연구소(매사추세츠공대, 하버드대)가 주인공이다. 노벨상 수상자들의 경우 해당 기술을 진핵세포에서 최초로 사용했다는 점을 입증하지 못하며 특허권을 보장받지 못하고 있다.

관심이 쏠린 소송은 툴젠과 CVC가 법적 분쟁을 벌이고 있는 일본이다. 일본지적재산고등재판소는 올 6월 툴젠이 CVC를 상대로 제기한 ‘ DNA 수정 및 RNA 조절을 위한 방법 및 조성물(JP6692856)’ 특허에 대한 항소심 선고를 내릴 예정이다. 이 특허는 인간의 생식 또는 배아 세포를 제외한 식물과 동물 등 다양한 유형의 세포에 적용할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술의 핵심 특허다. 지난해 1심에서는 CVC가 승소했다.

업계에서는 이번 2심 결과가 동아시아 지역에서 진행되고 있는 특허 분쟁의 분수령이 될 것으로 보고 있다. 실제 중국의 경우 지난해 툴젠과 CVC 간 소송에서 툴젠 측의 이의제기를 모두 기각하고 CVC 손을 들어줬다. 당시 재판부는 일본 특허청이 CVC를 지지했던 점을 근거로 삼았다. 툴젠은 지난해 툴젠의 특허를 인정하지 않은 호주 특허청의 판단을 뒤집고 호주연방법원에서 특허를 지켜낸 바 있기 때문에 일본에서의 2심에도 기대를 걸고 있다. 툴젠 관계자는 “국가별로 특허권이 다르게 운영되기 때문에 각 지역 특성에 맞춰 전략을 취하고 있다”며 “일본의 경우 툴젠이 유리할 고지를 점할 수 있게 무효 소송을 제기했다”고 설명했다. 소송 당사자들이 판결에 불복할 경우 일본에서는 일본 최고재판소, 호주에서는 연방대법원에서 최종 판단을 받게 된다.

세계 최대 의약품 시장인 미국에서는 CVC그룹과 브로드연구소 간 법적 다툼이 연내에 결정될 예정이다. 툴젠은 이 소송의 승자와 다시 특허 소송을 벌여야 한다. 툴젠이 미국에서 2022년 시니어파티(우선순위 권리자)로 인정돼 유리한 고지를 점하고 있다. CVC와 브로드연구소는 미국에서는 주니어파티(후순위 권리자)다. 업계 관계자는 “미국 특허 소송에서 시니어파티의 승률이 약 75%에 달해 툴젠이 유리하 것은 맞다”며 “만약 툴젠이 최종 소유자로 결정되면 버텍스 등은 툴젠과 기술료 계약을 새롭게 체결해야 한다”고 말했다.

세 곳이 치열한 특허권 다툼을 벌이고 있지만 극적으로 협의에 도달할 가능성도 있다. 특허 만료일이 2033년으로 10년이 채 남지 않은 상황이기 때문이다. 만약 툴젠이 3사 간 최종 특허 합의에 이르면 매년 최소 700억 원 이상의 매출이 발생할 것으로 보는 시각도 있다. 업계 한 관계자는 “특허권 분쟁이 결국 실익없는 싸움으로 끝날 가능성도 있다”면서 “합의를 위한 물밑 협상도 병행하고 있는 것으로 알고 있다”고 전했다.