도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지 시간) 전 세계를 겨냥한 관세 부과 조치를 단행하면서 글로벌 기업들이 내민 초대형 대미 투자 계획에도 빨간불이 켜졌다. 무역과 정책 환경의 불확실성이 증폭되는 가운데 트럼프 2기 행정부 출범 이후 약속받은 1조 6000억 달러(약 2344조 원) 규모의 민간투자가 실제 이행될 가능성이 높지 않다는 관측이 나온다.

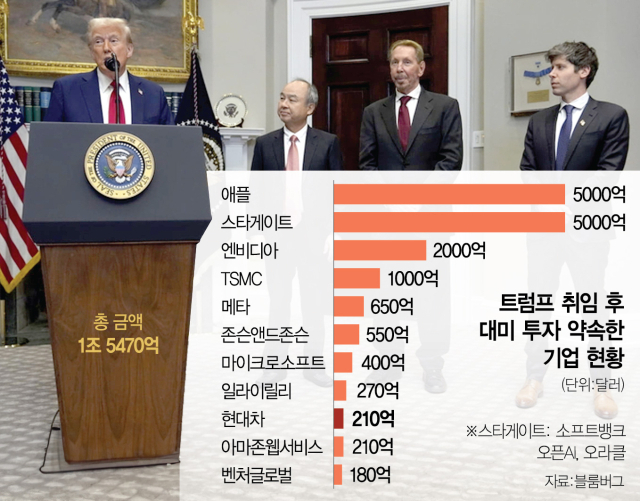

3일 블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령이 백악관에 복귀한 후 현재까지 미국 내 대규모 투자 계획을 밝힌 기업은 20곳 이상이다. 이들이 약속한 총투자액은 1조 6000억 달러에 달하며 고용 창출 규모는 최소 42만 6000명으로 추산된다. 지난해 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 전체 기업의 연간 자본 지출 총액을 넘어서는 투자 규모를 두고 트럼프 행정부는 “미국 경제에 대한 시장의 신뢰”라고 자평하고 있다.

특히 인공지능(AI) 인프라와 반도체 생산을 중심으로 한 초대형 투자 계획이 잇따랐다. 대표적인 사례는 손정의 소프트뱅크그룹 회장이 주도하는 ‘스타게이트’ 프로젝트다. 손 회장은 지난해 12월 트럼프 대통령과 만난 자리에서 1000억 달러를 투자하겠다고 밝혔고 트럼프 대통령이 “2000억 달러는 어떻느냐”고 제안하자 즉각 수용했다. 이후 그는 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 래리 엘리슨 오라클 회장과 함께 총 5000억 달러(약 733조 원) 규모의 미국 내 인프라 투자 계획을 공식화했다.

이 밖에도 △애플(4년간 5000억 달러) △엔비디아(2000억 달러) △TSMC(1000억 달러) △마이크로소프트(400억 달러) △현대자동차그룹(210억 달러 및 10만 개 일자리) 등이 굵직한 대미 투자 계획을 잇따라 발표했다.

그러나 트럼프 1기 당시의 전례를 보면 기업들의 투자 실현 여부는 불투명하다는 지적이 우세하다. 당시 포드자동차는 멕시코 공장 건설 계획을 철회하는 대신 미시간 공장에 7억 달러를 투자하고 700명을 고용하겠다고 밝혔지만 이후 구조조정과 전기차(EV) 수요 둔화로 해당 공장의 채용 규모는 절반 이하로 줄었다.

상징적인 사례는 폭스콘이다. 트럼프 대통령이 당시 “세계 8대 불가사의”라고 치켜세웠던 위스콘신 프로젝트에서 폭스콘은 100억 달러를 투자해 1만 3000명을 고용하겠다고 발표했다. 하지만 2023년 말 기준 실제 투자액은 6억 9200만 달러, 고용 인원은 1100명에 그쳤다. 당초 계획의 10%에도 못 미치는 수준이다.

이런 배경에서 트럼프 2기 출범 이후 잇따른 투자 계획 역시 냉정한 검토가 필요하다는 지적이 나온다. 스타게이트는 “수십만 개 일자리 창출”을 약속하고 있지만 텍사스 애빌린 지역에 제출된 실질 고용 계획은 정규직 57명에 그친다. 데이터센터 특성상 자동화 비중이 높아 운영에 필요한 인력이 많지 않아서다.

TSMC도 마찬가지다. 이 회사는 애리조나 공장에서 2만 5000개의 일자리를 만들 것이라고 밝혔지만 현재 실제 고용 인원은 3000명 수준이다. 반도체 제조는 고도의 기술 인력이 필요한 만큼 대규모 고용 효과를 창출하기 어렵다. 게다가 트럼프 대통령은 최근 반도체 기업 보조금 프로그램(520억 달러 규모)의 폐지를 주장하며 업계의 정책 불확실성을 키우고 있다.

정보기술(IT) 업계는 상당수의 인프라 투자가 트럼프 대통령 재선 이전부터 이미 추진 중이었다는 점을 강조하고 있다. 마이크로소프트는 올해 미국 내 데이터센터에만 400억 달러 이상을 투입할 방침이며 애플과 엔비디아도 기존 투자 흐름을 이어가고 있지만 트럼프 대통령을 내세우지는 않고 있다. 데이터센터 인프라 분석가 찰스 피츠제럴드는 “스타게이트에 투입될 5000억 달러라는 숫자는 동명의 공상과학영화처럼 비현실적”이라며 “그 돈을 모으는 것도 어렵지만 4년 안에 실제로 다 집행하는 것은 훨씬 더 어려운 과제”라고 꼬집었다.