최근 5년간 1조 원의 지방투자촉진보조금을 쏟아부었지만 수도권에서 비수도권으로 본사나 공장 이전을 이끌어낸 사례는 10건에 불과한 것으로 나타났다. 정부 지원을 받으려는 기업들이 수도권 거점은 유지한 채 지방에 생산설비를 추가하는 방식을 주로 택하고 있기 때문이다. 이에 실질적인 국가균형발전을 위한 보조금 분리 등이 대안으로 거론되고 있다.

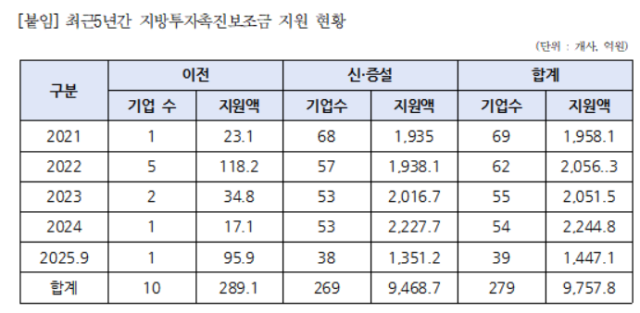

2일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이재관 더불어민주당 의원이 산업통상부로부터 제출받은 자료에 따르면 2021년부터 올해 9월까지 4년 9개월간 지방투자촉진보조금 지원 기업 수는 총 279개사, 지원금액은 총 9757억 8000만 원으로 집계됐다.

연도별 지원 기업 수는 △2021년 69개사(1958억 1000만 원) △2022년 62개사(2056억 3000만 원) △2023년 55개사(2051억 5000만 원) △2024년 54개사 (2244억 80000만 원) △2025년 9월 39개사(1447억 1000만 원) 등으로 매년 감소하는 추세였다.

더 큰 문제는 수도권 기업의 지방 이전이 아니라 신증설 지원에 그치고 있다는 점이다. 이 기간 수도권 과밀해소와 직결되는 수도권 기업의 지방 이전은 전체 지원받은 기업의 3.6%인 10곳에 불과했다. 금액 기준으로도 수도권 기업의 지방 이전 지원액은 전체 지원액의 3%에 미치지 못했다.

지방투자촉진보조금이 지방투자 활성화에 일부 기여했을지 모르겠으나 국가균형발전의 핵심인 수도권 기업의 비수도권 이전을 유도하는 데 실패했다는 평가가 나오는 이유다. 지방투자촉진보조금 제도는 참여정부 시절인 2004년 국가균형발전특별법 제정으로 신설됐다. 이후 기업 한 곳당 최대로 받을 수 있는 국비 보조금 한도가 점차 늘어나는 등 제도적 보완이 이뤄져 2011년 한때 77곳이 본사나 공장을 옮기기도 했다.

하지만 자발적으로 내려갈만한 기업들은 이미 다 내려가면서 탈(脫) 수도권 행렬이 줄기 시작하더니 2019년부터는 연간 한 자릿수에 머무르는 실정이다. 이 때문에 유인 체계를 획기적으로 바꿔야 할 때라는 목소리가 커지고 있다.

이재관 의원은 “지방투자촉진보조금이 수도권 기업의 이전과 신증설을 함께 지원하다 보니 수도권 기업의 이전보다는 손쉬운 지방 내 설비투자에만 쏠릴 수 밖에 없는 구조가 돼 버렸다”고 지적했다. 이어 “국가균형발전을 위해서는 수도권 기업의 이전이 필수적인만큼 보조금 분리 지원 등 다양한 방안을 검토할 필요가 있다”고 제안했다.

정부는 중소·중견 기업뿐만 아니라 대기업의 이전에도 조건부 보조금을 지원하는 등 제도 개선을 추진하겠다는 입장이다. 국비 지원을 위한 예산도 올해 2261억 원에서 내년 2565억 원(정부안 기준)으로 대폭 확충할 계획이다.