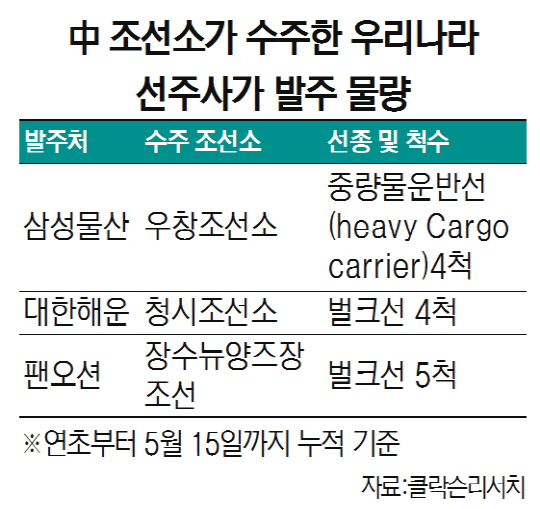

우리나라의 ‘셀프 발주’가 전체 국내 선사 발주 물량 20척 가운데 7척에 불과한 반면 중국 선사가 발주한 16척은 모두 현지 조선소가 수주했다. 일본 역시 6척 발주 중 4척을 자국 조선소가 수주했다.

중국·일본이 팔이 안으로 굽은 것과 달리 우리나라 조선·해운업계가 ‘자국 발주’에 인색한 것은 각국 업계가 받는 정부 지원 차이가 크기 때문이다. 중국의 경우 선박 건조 대금의 90%가량을 정부 주도로 금융지원 해준다. 반면 우리나라는 조선소들이 신규 수주 계약에 성공해도 선박 건조에 필수적인 선수금환급보증(RG) 발급이 쉽지 않다. 조선업 리스크를 우려하는 금융권이 RG 발급을 부담스러워하기 때문이다. 채권단 관리를 받은 조선소들의 경우 적정 이익이 나지 않는 수주 건에 대해서는 수주가 원천적으로 막혀 있어 저가 전략 자체가 불가능하다.

해운업계의 한 관계자는 “국내 조선소에서 건조하지 않는 선종은 중국 등 해외 조선소에서 건조할 수밖에 없지만 그렇지 않더라도 국내보다 중국 조선소에서 건조하는 게 비용 측면에서 유리하다”고 말했다. 이 관계자는 “우리(선사)도 결국 이익을 내야 하는데 아무리 국내 조선업계가 어렵다 하더라도 이익을 포기하면서까지 국내 조선소에 발주하기는 현실적으로 어렵다”고 토로했다.

속이 타는 것은 중소 조선사들이다. 대우조선해양·삼성중공업·현대중공업 등 조선 빅3 업체들은 기술 수준이 높은 선종 위주로 포트폴리오가 짜여 있기 때문에 중국의 저가 공세로부터 상대적으로 자유롭다. 중국 조선업계의 추격 속도가 빠르기는 하지만 여전히 초대형 선박과 고부가가치 선박의 경우 우리나라 조선소들이 강점이 있기 때문이다. 중소 조선소의 한 관계자는 “중국과 일본이 자국 조선업 생태계 보호를 위해 금융 지원을 아끼지 않는 데 반해 우리나라는 정책의 현실감이 떨어진다”고 지적했다.