30년 만기 국고채를 중심으로 초장기 국고채 발행이 크게 늘고 있는 가운데 적절하게 만기 도래 물량을 분산하지 않을 경우 약 7년 뒤 채권시장 유동성이 급격히 저하될 수 있다는 분석이 나왔다.

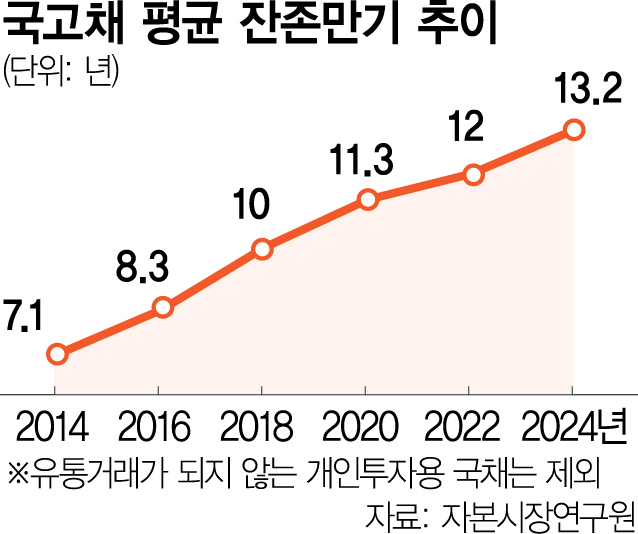

정화영 자본시장연구원 연구위원은 22일 ‘국고채 만기 장기화의 배경과 효율적 관리를 위한 시사점’을 주제로 세미나를 열고 “30년물을 중심으로 초장기 국고채 발행이 빠르게 확대되면서 국고채 평균 잔존 만기가 2014년 7.1년에서 지난해 13.2년으로 크게 증가했다”며 “같은 기간 주요국의 평균 잔존 만기 변동 폭이 2년 이하에 그친 것과 대조적”이라고 지적했다.

국고채 30년물은 2012년 9월 최초 도입됐으나 국고채 내 비중은 2015년 11.1%에서 지난해 30.2%로 가파르게 확대됐다. 이는 국내 채권시장에서 국고채 외 초장기물의 공급이 매우 제한적인 데다 국내 보험사들이 새로운 회계기준(IFRS17) 도입으로 재무 건전성 확대를 위해 초장기물 매수를 늘린 때문이다. 정 연구위원은 이 같은 발행 추세가 지속된다면 초장기 경과물(최근 발행 채권 이전에 발행된 채권)이 차지하는 비중은 2023~2033년께 올 수준의 2배까지 늘어날 것이라고 내다봤다.

문제는 초장기 국고채는 지표물(가장 최근에 발행된 국고채)에서 경과물로 전환될 때 유동성이 급격히 낮아진다는 점이다. 정부가 중장기 재정 자금을 안정적으로 조달하기 위해 초장기물 발행을 확대하는 상황에서 초장기 국고채 경과물의 증가는 전반적인 시장 유동성 측면에서 부정적으로 작용할 수 있다.

정 연구위원은 내년 4월부터 국고채가 세계국채지수(WGBI)에 편입됨에 따라 시장 유동성의 중요성이 커지므로 경과물 유동성 관리에 대한 정책적 노력이 강화돼야 한다고 강조했다. △초장기물의 조기 상환과 교환 시행 △국가재정법 개정을 통해 순증액 기준으로 국채 발행 한도 전환 △보험사의 초장기물 수요 둔화를 대비한 만기 1년 이하의 단기 국고채 도입 등이 대안으로 제시됐다.