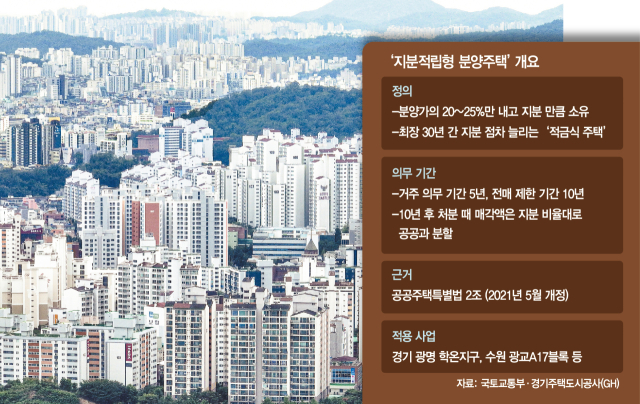

정부가 ‘지분적립형 분양주택’ 본격 도입을 검토하기로 한 가운데 재산세 문제가 확대의 걸림돌이라는 지적이 나온다. 지분적립형 주택은 수분양자가 분양가의 20~25%만 내고 20~30년간 거주한 뒤 점차 지분을 늘려나가는 방식으로 초기 주택자금 부담을 낮춘다는 점에서 주목을 끌고 있다. 하지만 사업을 확대할수록 공공 사업자의 재산세 지급 부담이 늘어난다는 점에서 세제 문제 해결이 시급하다는 평가가 제기된다.

13일 국토교통부에 따르면 정부는 한국토지주택공사(LH) 사업에 지분적립형 분양주택을 도입하는 것을 포함해 다양한 선택지를 놓고 제도 확대 방안을 검토하고 있다. 김민석 국무총리가 10일 주재한 국정 현안 관계 장관회의에서 지분적립형 등 ‘부담 가능한 주택 모델’을 적극 발굴·공급하는 방안을 논의하며 실행에 속도가 붙었다. 지분적립형 분양주택은 수분양자가 20~30년에 걸쳐 주택 지분을 점진적으로 매집하는 형태인 만큼 ‘적금 주택’으로 불린다. 초기 비용이 적어 20~30대처럼 현재 자산은 부족하나 미래 소득이 많은 이들에게 적합한 방식으로 꼽힌다. 김세용 국정기획위 위원이 서울주택도시공사(SH) 사장 시절인 2020~2021년 정부와 서울시가 손을 잡고 설계한 바 있다. 김 위원이 이후 경기주택도시공사(GH) 사장으로 옮겨 현재 GH에서 사업을 추진하고 있다. GH는 연말께 경기 광명학온지구에 지분적립형 주택을 첫 공급할 예정이다.

서울시도 이 사업과 관련 긍정적 입장을 보이고 있는 만큼 전향적 검토에 나설 가능성이 제기된다. 서울시는 앞서 서초구 성뒤마을 개발 등 주요 SH 사업에 지분적립형 분양주택을 공급할 계획을 세웠지만 김 위원이 2021년 SH에서 퇴임하면서 동력을 잃었다. 서울시의 한 고위 관계자는 “정부가 사업을 확대하면 시도 다시 한 번 검토해볼 수 있을 것”이라고 언급했다.

집값 급등세가 두드러진 수도권 일대에서 관심을 끄는 사업이지만 세금 문제가 향후 사업 확대에 걸림돌이 될 것으로 우려된다. 지난해 개정한 ‘지방세특례제한법’에 따르면 지분적립형 주택 사업자는 납세 의무가 생기는 날부터 3년간 재산세를 25% 감면받는다. 이에 GH 등 공공이 17~27년간 보유한 지분만큼 재산세를 부담해야 하는 상황이다. GH 등은 이와 관련 정부와 국회에 “재산세 감면 기간이 지나치게 짧아 사업 확대의 발목을 잡을 수 있다”며 “지분 공유 기간만큼 재산세를 감면해달라”는 의견을 내놓은 바 있다. 지분적립형 주택이 실질적으로 장기 임대주택의 성격을 지닌 만큼 다른 임대주택처럼 운영 기간 전체에 대해 감면 혜택이 있어야 한다는 주장이다. 지난해 법 개정 당시에도 감면 기간이 쟁점이 됐지만, 행정안전부가 지방세수 부족 문제 등으로 인해 3년이 적정하다고 판단한 바 있다.

국토부 출신의 한 관계자는 “LH, GH 등 공공 사업자는 다양한 공공주택 사업을 하면서 부채가 상당히 늘어나고 있다”며 “신규 유형의 공공주택 사업에서 부채가 늘게 되면 앞으로 사업확대에 지장이 생길 것”이라고 우려했다.