1960년대 중반까지 서울의 실질적인 생활권은 사대문과 신촌, 돈암동, 장충동이었습니다.

1963년 강남권 일대가 대거 서울에 편입됐지만 일제때 건설된 한강철교와 인도교가 연결해주는 노량진, 영등포 부근만 수도권일 뿐 대부분 논밭이었지요. 해마다 여름이면 장마로 인해 연례행사처럼 물난리도 겪었습니다.

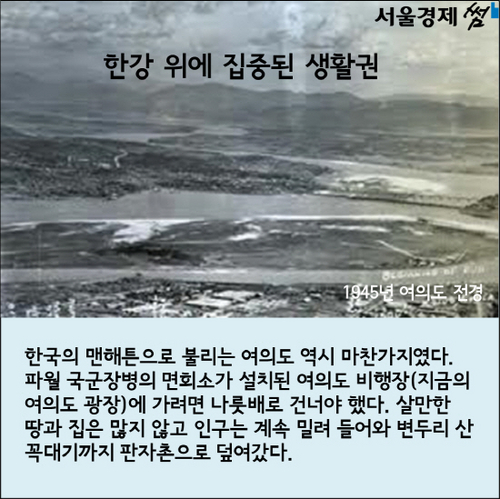

한국의 맨해튼으로 불리는 여의도 역시 마찬가지. 파월 국군장병의 면회소가 설치된 여의도 비행장(지금의 여의도 광장)에 가려면 나룻배로 건너야 했습니다. 살만한 땅과 집은 많지 않았고, 인구는 계속 밀려 들어와 변두리 산꼭대기까지 판자촌으로 덮여갔지요.

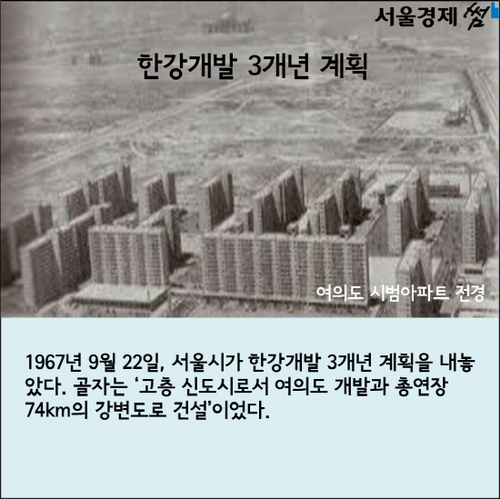

1967년 9월 22일, 서울시가 한강개발 3개년 계획을 내놓습니다. 골자는 ‘고층 신도시로서 여의도 개발과 총연장 74km의 강변도로 건설’이었습니다.

서울시의 청사진은 국가예산의 23%에 해당되는 462억 6,400만원의 공사비를 투입하는 것. 당초 여의도 개발을 의뢰받았던 건축가 김수근이 설계한 20년 계획, 공사비 1,000억원 투입 방안보다는 규모가 작아졌습니다. 강남북 강변도로망의 완공도 5공 정권에서야 이뤄졌습니다.

한강 개발은 서울의 본격적인 팽창과 강남 부동산 신화를 예고하는 신호탄이었습니다. 여의도 시범아파트의 청약열풍으로 시작된 재산증식 수단으로서 아파트에 대한 관심은 강변도로 건설과정에서 생긴 공유수면 매립지에 건설된 동부이촌동과 반포, 잠실로 번져 나갔습니다.

동일계 진학 허용으로 명문대 합격률이 높았던 여의도의 교육열기도 고스란히 강남으로 옮겨 졌고, 매립지를 불하받은 재벌들은 막대한 부를 쌓게됩니다.

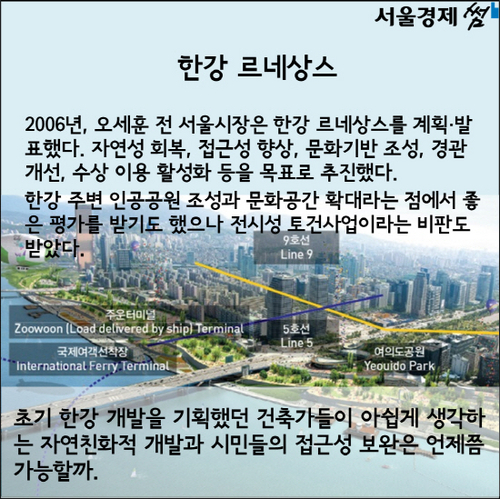

2006년, 오세훈 전 서울시장은 한강 르네상스를 계획·발표합니다. 자연성 회복, 접근성 향상, 문화기반 조성, 경관 개선, 수상 이용 활성화 등을 목표로 추진했습니다. 한강 주변 인공공원 조성과 문화공간 확대라는 점에서 좋은 평가를 받기도 했으나 전시성 토건사업이라는 비판도 만만치 않았습니다. 과연 초기 한강 개발을 기획했던 건축가들이 아쉽게 생각하는 자연친화적 개발과 시민들의 접근성 보완은 언제쯤 가능할까요. /김경훈 기자·박송이 인턴기자 styxx@sed.co.kr