지난해 역대 최고 수출을 달성한 ‘K임플란트’가 올해도 성과를 이어가기 위해 장비부터 인테리어까지 치과 진료를 위한 ‘토탈서비스’를 내세워 고객 선점에 나선다. 그간 임플란트 업계가 미국·유럽 등 선발주자들이 장악한 시장을 뚫으며 유의미한 성과를 낸 무기인 가격 경쟁력과 함께 글로벌 시장에서 차별점으로 동시에 내세운다는 계획이다.

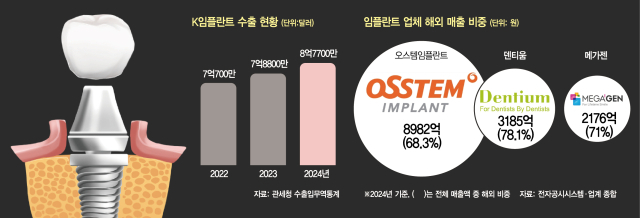

3일 관세청 수출입무역통계에 따르면 지난해 치과용 임플란트 수출은 8억 7700만달러(약 1조 2800억 원)를 기록했다. 전년대비 11% 증가한 수치로 역대 최고다. 지난해 무역흑자도 8억 2400만달러(약 1조 2000억 원)로 최고 기록을 경신했다. 임플란트 수출은 지난 10년간 연평균 20% 가까운 성장률을 보이며 그 규모도 약 5배 늘었다. 세계적 치과 기업들이 있는 유럽연합(EU)·미국으로 수출도 최대치를 경신하는 등 세계시장에서 입지를 굳혔다.

K임플란트 성장세는 오스템임플란트가 주도했다. 판매량 기준 전 세계 1위, 매출액 기준 3위인 오스템임플란트는 작년 매출액 1조 3155억 원으로 2022년 이후 3년 연속 매출 1조원대를 기록했다. 특히 해외 매출 비중이 2017년 50%를 돌파한 이래 2022년 64.3%, 2023년 65.8%, 2024년 68.3% 등 꾸준히 증가하고 있다. 회사 관계자는 “올 3월 기준 32개국에서 37개의 해외법인을 운영하고 있고, 수출국은 100여개에 달한다”며 “글로벌 1위 치과기업을 목표하는 2036년엔 해외매출 비중을 85%까지 확대할 계획”이라고 말했다.

덴티움(145720)·메가젠임플란트도 최근 3년간 매출이 증가하며 외형을 키우고 있다. 지난해 덴티움과 메가젠임플란트의 매출액은 각각 4078억 원, 4102억 원을 기록했다. 두 회사의 지난해 해외 매출비중도 80%에 육박한다. 특히 메가젠임플란트는 유럽·미국을 적극 공략하며 수출 비중을 2023년 73%에서 지난해 78%까지 늘렸다.

올해 기업들이 글로벌 시장 공략을 위해 주목하는 부분은 임플란트만 판매하는 게 아니라 치과의사가 진료하는데 필요한 장비·소프트웨어·인테리어 등 모든 것을 자체적으로 제공하는 서비스다. ‘세계 1위’ 스위스 스트라우만도 치과 장비·소프트웨어 등 디지털 솔루션을 인수합병(M&A)으로 확보했다. 특히 오스템임플란트의 경우 현지법인을 통해 영업뿐 아니라 치과의사 임상교육에도 주력하고 있다. 지난해 기준 전세계 실습 교육장 86개를 운영하고 있다. 회사 관계자는 “치과의사가 오스템임플란트를 통하면 뭐든 해결할 수 있도록 치과 전문 기업으로서 정체성을 확고히 하기 위한 전략”이라고 설명했다.

그동안 K임플란트의 강점으로 꼽혀 온 가격 경쟁력에도 박차를 가한다. 업계는 합리적인 가격에 뛰어난 품질을 갖춘 이른바 ‘가성비 상품’으로 시장을 공략해 왔다. 업계 한 관계자는 “스트라우만 등 선발주자들이 오랜 업력으로 시장을 장악하고 있어 한국은 가격 경쟁력을 내세울 수밖에 없다”고 말했다.

앞으로의 과제는 중국의 가격통제 정책으로 꼽히는 중앙집중식구매(VBP) 제도에 대한 대응이 지적된다. VBP는 중국 정부가 환자들의 임플란트 접근성을 높이기 위해 지난 2022년부터 국공립 의료기관을 대상으로 정부 주도로 낮은 가격에 의약품을 대량 구매하는 제도다. 한국 임플란트 업계는 대중국 수출 비중이 높다는 점에서 우려하고 있다. 관세청에 따르면 중국 임플란트 수출액은 지난해 기준 3억 3630만 달러로 전체의 40% 가까이 차지한다. 특히 중국 매출 비중이 50%인 덴티움의 경우 현지 시장 영향으로 지난해 상반기 메가젠임플란트에 국내 시장 2위를 내줬다. 업계 관계자는 “VBP 초반 당시 호재가 될 것이라는 의견도 있었지만, 결과적으로 자국 기업 보호 정책으로 흘러갔다”며 “영업망 강화, 가격인하 등 다양한 방법을 모색하고 있다”고 말했다.