강원 춘천시에서 배달 일을 하는 이 모 씨는 최근 1시간에 한 번씩 근처 은행이나 편의점을 찾는다. 낮 기온이 30도를 웃도는 날이 이어지면서 잠깐만 밖에 있어도 헬멧에 땀이 차기 때문이다. 휴대용 선풍기로 폭염을 이겨내기엔 역부족이다. 이 씨는 “폭염특보가 내려졌을 때 ‘이러다 쓰러지겠다’는 생각도 들었다”며 “잠깐이라도 온전히 머무를 수 있는 공간이 있으면 좋겠다”고 말했다.

폭염이 본격적으로 시작된 가운데 택배·배달기사, 대리 운전기사 등 야외에서 일하는 이동노동자들이 더위에 무방비로 노출되고 있다. 그러나 이들이 쉴 수 있는 쉼터는 지역마다 편차가 큰 것으로 파악됐다. 쉼터 확충과 더불어 플랫폼·특수고용 노동자들의 휴식권을 보장하기 위한 실질적인 대책이 필요하다는 지적이 나온다.

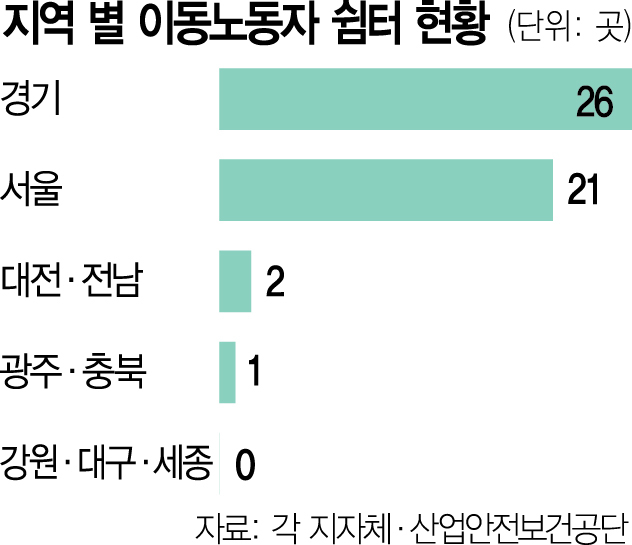

6일 서울경제신문 취재를 종합하면 전국 91개 이동노동자 쉼터 중 절반 이상인 47개가 서울·경기에 집중된 것으로 나타났다. 강원·대구·세종에는 현재 마련된 쉼터가 한 곳도 없다. 충북·광주에는 1곳, 대전·전남에는 2곳이 전부다. 강원도청 측은 “각 시에서 수요가 없다보니 그동안 설치하지 않았다”고 설명했다. 대구는 기존에 운영하던 쉼터 2곳이 최근 문을 닫고 다른 구에서 이달 말 개소를 준비 중이다.

아스팔트 복사열을 그대로 맞아야 하는 이동노동자에게는 잠깐이나마 더위를 피할 수 있는 공간이 필수적이다. 서울 관악구 이동노동자 쉼터에서 만난 김동철 씨는 “오늘만 해도 쉼터 방문이 두 번째”라며 “잠깐 배달 건을 기다릴 때 눈치 보지 않고 더위를 식힐 수 있어 자주 찾는다”고 밝혔다.

쉼터 조성과 함께 이동노동자의 휴식권을 보장하기 위한 제도적 장치가 필요하다는 목소리도 나온다. 고용노동부는 △물 제공 △바람·그늘 확보 △규칙적 휴식 △보냉장구 비치 △응급조치 체계 구축 등 ‘폭염안전 5대 기본수칙’을 제시하고 있지만 강제력이 없을 뿐만 아니라 작업장이 일정치 않은 특수고용·플랫폼 노동자는 적용 대상이 아니기 때문이다. 산업안전보건법에서 명시한 작업중지권 역시 마찬가지다. 급박한 위험이 있는 경우 작업을 멈출 수 있지만, 이동노동자는 수혜 대상이 아니다.

최명선 민주노총 노동안전보건실장은 “작업중지권이 적용되는 범위를 넓혀 사각지대를 최소화하는 것이 노동자 안전 보호의 기본”이라며 “법에 명시된 ‘급박한 위험’을 구체화해 폭염 현장에서 활용할 수 있게 해야 한다”고 짚었다.

정진우 서울과학기술대 안전공학과 교수는 “각 노동자 특성을 고려해 사측의 안전 의무를 유연하게 부과하되, 더위가 점차 심해지는 상황에서 폭염 가이드라인의 법적 근거를 마련해 권고적 성격을 강화할 필요가 있다”고 조언했다.

건당 수수료로 보수를 받는 구조 아래서 일을 중단하는 것이 쉽지 않은 만큼 보수 체계 재정비가 필요하다는 분석도 나온다. 한선범 전국택배노동조합 정책국장은 “택배 물량 때문에 ‘죽지 않는 수준까지 버티면 된다’는 각오로 일하고 있다”며 “폭염으로 일을 쉰만큼 보수를 보장받을 수 있는 체계를 마련하는 등 일에서 여유를 가질 수 있는 구조가 필요하다”고 강조했다.